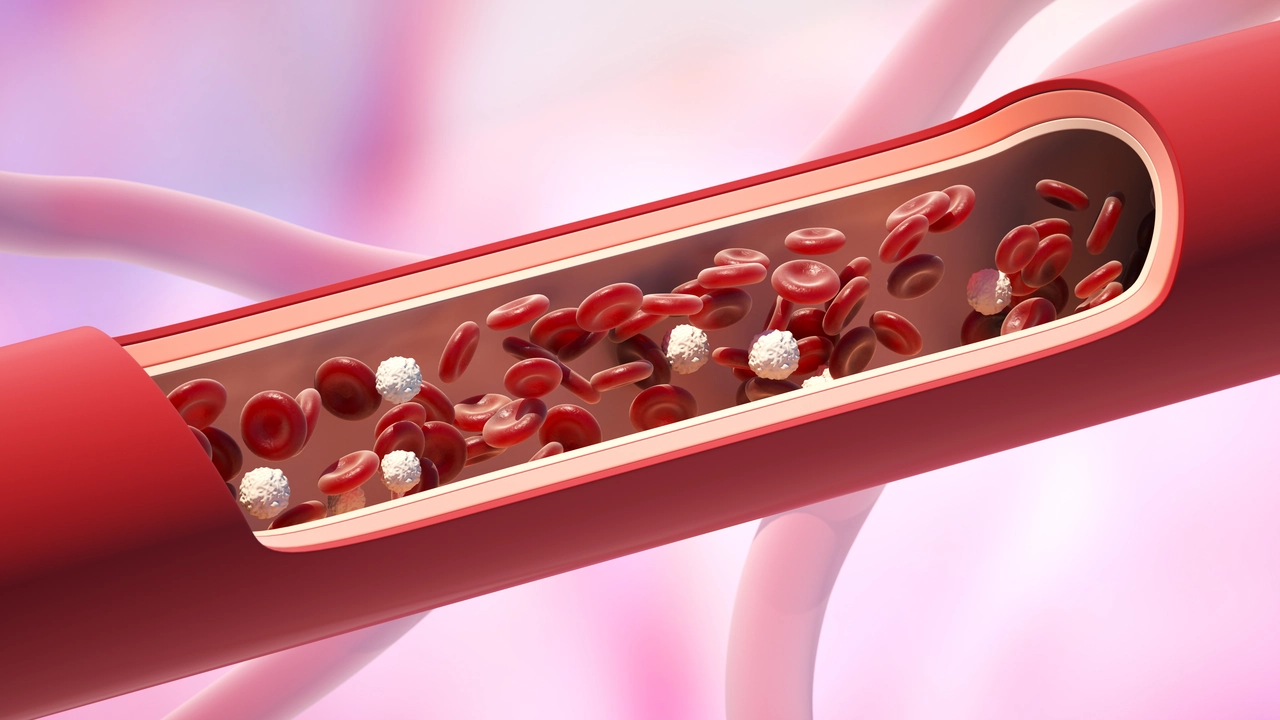

L’emocromo è uno degli esami del sangue più richiesti grazie alla sua capacità di offrire una panoramica dettagliata sullo stato di salute generale. È comune soffermarsi soltanto su parametri noti, come l’emoglobina, ma questo pannello analitico racchiude una molteplicità di valori “nascosti” che, se letti correttamente, possono fornire informazioni essenziali per individuare sul nascere condizioni patologiche spesso silenziose. Trascurare questi dati rischia di celare quadri clinici che meritano attenzione medica tempestiva, soprattutto quando gli indicatori risultano troppo elevati.

La completezza dell’emocromo e il ruolo dell’emoglobina

L’analisi completa degli elementi corpuscolati del sangue considera globuli rossi, globuli bianchi e piastrine. In questo contesto, il valore di emoglobina (HGB) assume un’importanza centrale perché riflette la capacità del sangue di trasportare ossigeno ai tessuti. I valori di riferimento variano in base a diversi fattori, come sesso, età e condizioni fisiologiche particolari: ad esempio, per l’adulto maschio la norma oscilla tra i 130 e i 165 g/L, mentre per la donna tra 120 e 160 g/L. Quando il dato supera questi limiti, le cause possono essere molteplici, come la disidratazione, la permanenza ad alta quota o patologie specifiche. Tuttavia, la sola emoglobina non basta per un’analisi esaustiva dello stato ematico: occorre integrare la sua lettura con altri parametri nascosti dell’emocromo per evitare diagnosi incompiute o fuorvianti.

Valori “nascosti” ma fondamentali: quali osservare oltre l’emoglobina

Oltre all’emoglobina, l’emocromo contiene numerosi indici che svelano processi silenziosi in corso nell’organismo:

- Globuli rossi (RBC): Un numero elevato può indicare condizioni come la policitemia vera, disidratazione o adattamento ad ambienti poveri di ossigeno. Al contrario, livelli ridotti suggeriscono anemia, emorragie o carenze nutrizionali.

- Ematocrito (Ht): Esprime la percentuale di sangue occupata dai globuli rossi. Un ematocrito alto può derivare da disidratazione o policitemia, mentre uno basso si associa frequentemente all’anemia o a un eccesso della componente liquida del sangue.

- MCV (Volume corpuscolare medio): Indica le dimensioni medie dei globuli rossi; se troppo alto si parla di macrocitosi (spesso legata a carenza di vitamina B12 o folati), se troppo basso di microcitosi (tipica dell’anemia sideropenica o talassemia).

- MCH (Emoglobina corpuscolare media) e MCHC (Concentrazione emoglobinica corpuscolare media): Parametri che descrivono la quantità e la concentrazione di emoglobina nei globuli rossi; fondamentale per riconoscere anemie ipocromiche o ipercromiche.

- Globuli bianchi (WBC): Un aumento può rappresentare infezioni, infiammazioni o, in casi più gravi, leucemie. Una diminuzione suggerisce immunodepressione o patologie del midollo osseo.

- Piastrine: Essenziali per la coagulazione del sangue: valori troppo alti sono tipici di stati infiammatori cronici, infezioni o di alcune neoplasie, mentre valori bassi aumentano il rischio di emorragie.

Quando i valori nascosti sono “troppo”: interpretazione clinica

Spesso si pensa che un valore “alto” sia sempre positivo, ma tale convinzione può essere fuorviante. Quando, ad esempio, globuli rossi, emoglobina e ematocrito risultano tutti elevati, la causa non è sempre “benigna”: può trattarsi di disidratazione, ma anche di patologie ematologiche come la policitemia vera, in cui il midollo osseo produce eccessivamente cellule del sangue. Anche un eccesso di globuli bianchi va valutato con attenzione: può segnalare la presenza di un’infezione acuta, infiammazione, stress intenso o, meno frequentemente, alterazioni tumorali a carico del sistema emopoietico come la leucemia.

L’

L’analisi congiunta dei cosiddetti “indici eritrocitari” (MCV, MCH, MCHC) non va mai sottovalutata: le loro alterazioni forniscono indizi chiave sull’eziologia di un’anomalia dell’emocromo. Un MCV elevato in presenza di anemia, per esempio, indirizza verso carenza di vitamina B12, folati o ipotiroidismo, mentre MCV basso e MCH basso fanno pensare a un’anemia da carenza di ferro o a una talassemia.

Strategie di analisi razionale dell’emocromo

Interpretare correttamente un emocromo significa inquadrare i singoli valori in rapporto tra loro e in relazione allo stile di vita, storia clinica e sintomi del paziente. Ecco alcuni suggerimenti utili:

- Valutare sempre i valori nell’insieme, diffidando da conclusioni affrettate tratte da un singolo parametro fuori norma.

- Considerare la variabilità fisiologica: quantità di liquidi assunta, attività sportiva intensa, esposizione ad alta quota o fumo possono modificare i risultati temporaneamente.

- Escludere cause non patologiche prima di indagare ipotesi gravi: disidratazione, errori di prelievo o fisiologiche variazioni legate al ciclo mestruale o alla gravidanza.

- Attenzione a sintomi associati: stanchezza persistente, svenimenti, febbre o facilità alle infezioni orientano sulla priorità degli ulteriori approfondimenti diagnostici.

- Affidarsi sempre al confronto con il medico curante, che è in grado di contestualizzare ogni risultato e programmare eventuali ulteriori esami mirati.

Un’analisi sistematica e competente dei valori “nascosti” dell’emocromo non solo consente una diagnosi precoce di molte malattie, ma previene anche interpretazioni superficiali e rischiose per la salute. Solo così, l’emocromo si conferma uno strumento essenziale e incredibilmente sofisticato nella prevenzione e nel monitoraggio delle condizioni ematologiche e sistemiche.